歴史から抹消してしまった国防と国益 49

-米大統領の討論の茶番-

世界が注目していた大統領選の討論は、あっけなく終わってしまいました。あの討論番組を見ていて、誰もがアメリカの正体と壊れ行くアメリカの将来を見たと思います。私個人は、どちらを支持するわけでもなくリアリズムの視点から見ていましたが、現大統領があまりにも現状認識がなく国家観がない人であったと。その人が、世界を3年半動かし、世界情勢が「なぜこんなにまでなっているのか?」現実と原因を見てしまいました。バイデン政権になってから、世界は音を立てて崩れ始めたのは、彼がまともな政策をしてこなかったことが原因だということを、この討論が露呈してしまいました。少なくても、バイデン政権になってからアメリカの寿命を縮めたことは間違いありません。

今回、この討論を見ていて世界中の人は、ここまでアメリカの弱体化が進んでいることに驚いたと思います。と同時に、いつまで世界を牛耳れる国でいられるのか、誰もがその1点でこの討論を見ていたと思います。

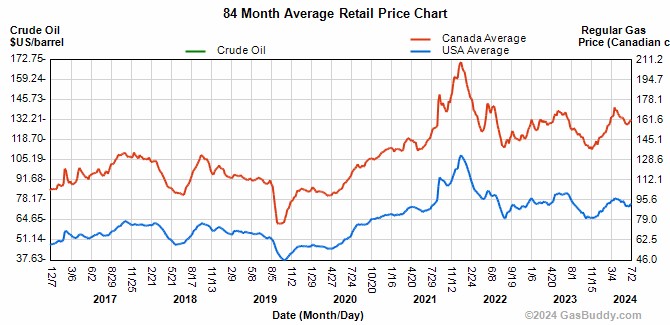

バイデン政権は、失策の連鎖で経済・外交・国防に於いて、どれ1つまともなことをしてこなかったことが、この討論でも再確認できました。アメリカは、パンデミックによって不安定になり、国内情勢はいつ分断が起きてもおかしくない状態になっています。異常なインフレによって、庶民生活の収入と支出のバランスが壊れてしまい、普通の生活が出来ない人たちがどんどん増えています。トランプ政権下では、弱体化していくアメリカをどうにか現状維持をしながら、「アメリカン・ファースト」という政策で、どうにか世界No1の地位を維持してきました。しかし、バイデン大統領が就任してからは、トランプ政権の真逆の事ばかりをして、改革どころか古い体質のアメリカに戻してしまい、アメリカの国体を壊してしまいました。加えて、左派的なイデオロギーを中心にしたことで、国が分断してしまいました。その1つは、環境問題です。二酸化炭素削減をする法を出したことで、自国での石油産出規制をしました。(シェールガスの採掘規制) これによって、ガソリン価格の高騰が止まらず、全産業の物価高騰につながり、とんでもないインフレになってしまいました。アメリカは、ガソリンが国の生命線になっているにも関わらず、無闇に価格の上げ下げはご法度の国です。それを解っていながら、政府主導のもとでガソリン価格の高騰をしました。これが、全産業のインフレにつながり、アメリカ経済を混乱させ所得格差を広げてしまいました。アメリカは、低所得者も車が必需品で、車がないと生活が出来なくなる人が多くいます。ガソリンの高騰は、低所得者だけでなく中間層の庶民生活に直撃して、西海岸を見てもわかるようにアメリカ社会が崩壊しはじめました。上のグラフは、青がアメリカで赤がカナダのガソリン価格です。(1ℓ:カナダドルでの表示になっています。)普段アメリカは、1ℓ:0.55ドル(55円/ℓ)ぐらいです。それが、シェールガス規制をしたことによって、最高高値は1ℓ:1.28ドル(128円/ℓ)までになりました。カナダに於いては、最高高値で1ℓ211円になりました。

仮に、日本でガソリンが倍に上がったら、どんな社会になるか想像してください。給料が上がらずに、物価が2倍以上になれば日本経済は壊れていくでしょう。バイデン政権は、3年半においてエネルギー価格の安定をさせる政策を何1つしてきませんでした。この無作為が、中間層を壊し低所得者をさらに貧困化にしてホームレスを増やしていきました。これまで取り上げてきたホームレス問題は、根底のところではこのエネルギー政策が深く関与しています。

さらに深刻なのは、国の人口を増やすために外国人を入れた国策をしたことです。これが、移民・不法入国問題です。ここには、2つの問題があって、富裕層の移民が増えたことで、外貨流入して地価高騰と住宅インフレ(家賃高騰)が起こり、自国民が賃料の高騰によってホームレスや貧困になりました。もう1つは、難民に近い移民をいれたことによって、税金を使って生活支援をしたことで、自国民には支給されない仕組みにしてしまいました。加えて、移民・難民が治安を脅かす犯罪が増えたことです。日本では、移民問題という言葉で単純化していますが、アメリカは移民と難民と不法入国者の違いを法に明記して、明確な区別をしています。それでも、対応が出来ていません。

さらに問題なのは、メキシコとの国境が長く毎日不法移民の流入が止まらず、国がコントロールできなくなっていることです。日本でも移民が大きな問題になっていますが、日本人が考えている移民問題の質と規模が明らかに違います。いまアメリカは、深刻な移民・難民・不法滞在者の問題に苦しんでいます。その中で、バイデン大統領の移民問題の答弁を聞いていて、アメリカ中の誰一人理解できた人はいませんでした。

バイデン氏は、「トランプ政権下よりも40%の不法移民が減ったので、良くなっている。」と、まったくの出鱈目を言いました。トランプ氏は、「いま、メキシコ国境で起きている事実は、精神疾患・刑務所に入った人・テロリストが世界中から入ってきている。なぜ、いまある法で規制をしないのか? 私だったら、すぐに規制をすることが出来る。」という反論をしていましたが。バイデン大統領の目は、どこか上の空でトップの顔ではありませんでした。私は、これまでにCBP(U.S. Customs and Border Protection:国境警備隊)のレポートを出して、アメリカの移民・難民の問題を取り上げてきました。アメリカが崩れるときは、外からの攻撃よりも内から壊れていくと見ています。その原因の一端は、外国人の過剰の流入だと見ています。

半年前に、テキサスの大量の移民や難民を、受け入れに肯定的な州や街(ニューヨークやワシントンDC)にテキサスの州知事は、何万人単位で送り付けた事件がありまいた。一夜にして浮浪者が街にあふれ、一瞬にして街の景観が変わってしまいました。それに驚いたのは、移民を推奨していたニューヨーク市長やワシントンDCでした。まさか、自分の街が移民で溢れかえり、こんな事態になるとは思っていませんでした。その後、彼らは「この事態が続けば、市の財政はパンクする。」と嘆く茶番にもなり、どうすることも出来ない事態になってしまいました。多くのアメリカ人は、「あの事実を国家としてどうするのか?」 このまま血税で、彼らの生活を国が保障していくのか、自国に返すのか、誰もが関心はそこにありました。しかし、移民・難民問題は議論にすらなりませんでした。

外交問題においては、アフガンの撤退に話しになりました。あの撤退は、歴史的に見てもアメリカの軍事の汚点になり、アメリカの「世界の警察」の終焉を示すことになりました。バイデン大統領は、あの撤退が何を意味しているのか、理解すらしていませんでした。アメリカ政治は、軍産複合体とリンクさせて世界秩序を押さえつけてきました。しかし、あの撤退劇からアメリカの弱体と、軍産複合体が統率されていないことが解ってしまいました。その結果、ロシアのウクライナ侵攻がはじまり、ハマスはイスラエルを攻撃して世界がカオスになってしまいました。アメリカの軍事力によって抑えられていた国は、ここぞとばかりに秩序のリセットをする戦闘をはじめました。あの2人の討論を見ていて、アメリカの未来があるのか? 世界中は呆れたと思います。

日本では、「もしトラ」という言葉が出てアメリカの大統領選を取り上げていますが、大局で見たときにバイデン氏かトランプ氏かという次元で、この大統領選を見ることが日本にとって賢明なのか疑問でしかありません。アメリカの政治は、10年前よりもより劣化をして脆弱になり、アメリカの核の傘下でいつまで日本が安全でいれるのか、わからなくなりました。アフガニスタンの撤退の惨劇を見ても解るように、大統領の一声で日米安保体制が無になることすらあります。ウクライナ侵攻を見ても解るように、核の抑止という考えは効かないことがわかりました。朝鮮半島や中国が日本に侵攻してきたら、アメリカは日米同盟を発動することはないでしょう。他国を守るために、自分たちの国に核の脅威にさらすほど、アメリカ人も馬鹿ではありません。2024年をもって、いままでのパワーバランス(核抑止力のバランス)が通用しない時代になりました。

世界は、国連も機能せず戦後体制が瓦解して、次のステージに世界は入りました。ヨーロッパ諸国は、「自国ファースト」の保守を主とした国づくりに舵を切りました。アメリカも「アメリカン・ファースト」を柱にした政治に舵を切ります。日本人だけが、平成の頭で世界を見ています。世界は、民族の生き残りをかけた戦いに、大きく舵を切って国づくりをはじめました。

「日本は、どのような国づくりと民族の生存競争に打って出ていくのか?」

この討論を見ていて、共和党対民主党という党利党略の古い闘いをしていれば、アメリカは10年もたないと見ています。いま世界は、自由民主主義vs独裁主義という次元の闘いというよりは、国家観と民族観を持った国と持たない国の存亡をかけた戦いだと見ています。

自由民主主義の国は、どこもリーダーを代えて新しい体制にしようとしています。しかし、独裁国家はトップを変えずに、そのままの体制で邁進しています。いま、世界の闇は自由民主主義国家が、国家観と民族観を持たないまま独裁国家と対峙していることです。独裁国家は、曲がりなりにも国家観と民族観を持って、他国と対峙をしています。その価値観が、未来永劫に続くかは別にしても、国家と自国民の生存を第一に掲げている国が優位になるのは必然です。他民族の共存は、ジョンレノンのイマジンの世界ではありません。宗教と文化が民族の背骨と血になって、他民族を受け入れない強い精神の絆で繋がっています。歴史と文化を1つの線にのせた民族が、次の世界を開くことができるカギを持っています。いまのアメリカには、それはありません。

グローバル社会を信じた国は、人類のフロンティアとしてアメリカに、人類の新たなカタチがあると信じてきました。自由民主主義国家は、その近代文明を謳歌してきました。しかし、その文明は民族というコアな精神世界で、国が滅亡する危機になっていることに気づきました。ヨーロッパをはじめ、このグローバル社会と多様社会を信じてきた国は、他民族を排除できない良心が、民族の存亡に繋がっていること。アメリカは、ヨーロッパ文明の大きな人類の実験の場で、フロンティアニズムとピューリタンニズムが融合した、移民国家であり多様社会でした。しかし、いまのアメリカは民族の精神(民族間の価値観)によって、国のコントロールが不能になってしまいました。そのアメリカに、日本はどこまで属国としてついていくのか? そろそろ、日本民族は独自の道を歩む時期に来ていることは間違いありません。