歴史から抹消してしまった国防と国益 53

-最低賃金の引き上げがゴースト・タウンへの入り口-

いま北米経済は、多民族国家が何をもって経済成長をさせて、庶民生活を豊かしていくかが、最大のテーマになっています。特に、移民や難民で来た人は単純労働の仕事に就くことしかできず、低賃金で働くことが多いです。その理由は、単純労働は言語空間を必要としないので英語圏以外の人種が多く、格差社会を生む社会体制になっています。職種別に見ると、第一産業やファーストフード・スーパーのレジの仕事は、移民の労働者が多くほとんど有色人種が働いています。(2010年前後は、レストランのキッチンやスーパーやファーストフードのレジには、多くの白人が働いていました。近年は、それらの仕事場で白人は激減してしまい、驚いたのは、高級なレストランのキッチンでは、ほとんど有色人種が働く場になっています。)

前回の話しに繋がるのですが、カナダでは移民と低所得者を守るために、賃金と労働時間を厳正にチェックして不当労働をさせないように、労働基準局が目を光らせています。すべての人種に、公平性を保つために労働基準局が、不平等を与えないために賃金面で社会秩序を守っています。もし、これが少しでも経営者や白人を優位にした環境になったときには、治安の悪化にも成りかねません。いま、カナダは必死に低所得層の枠を広げないようにしています。最低賃金の底上げをしたのは、それが根底にあります。しかし、行政主導で賃金の変動は共産主義体制と同じで、現場と乖離した経済の動きになっています。

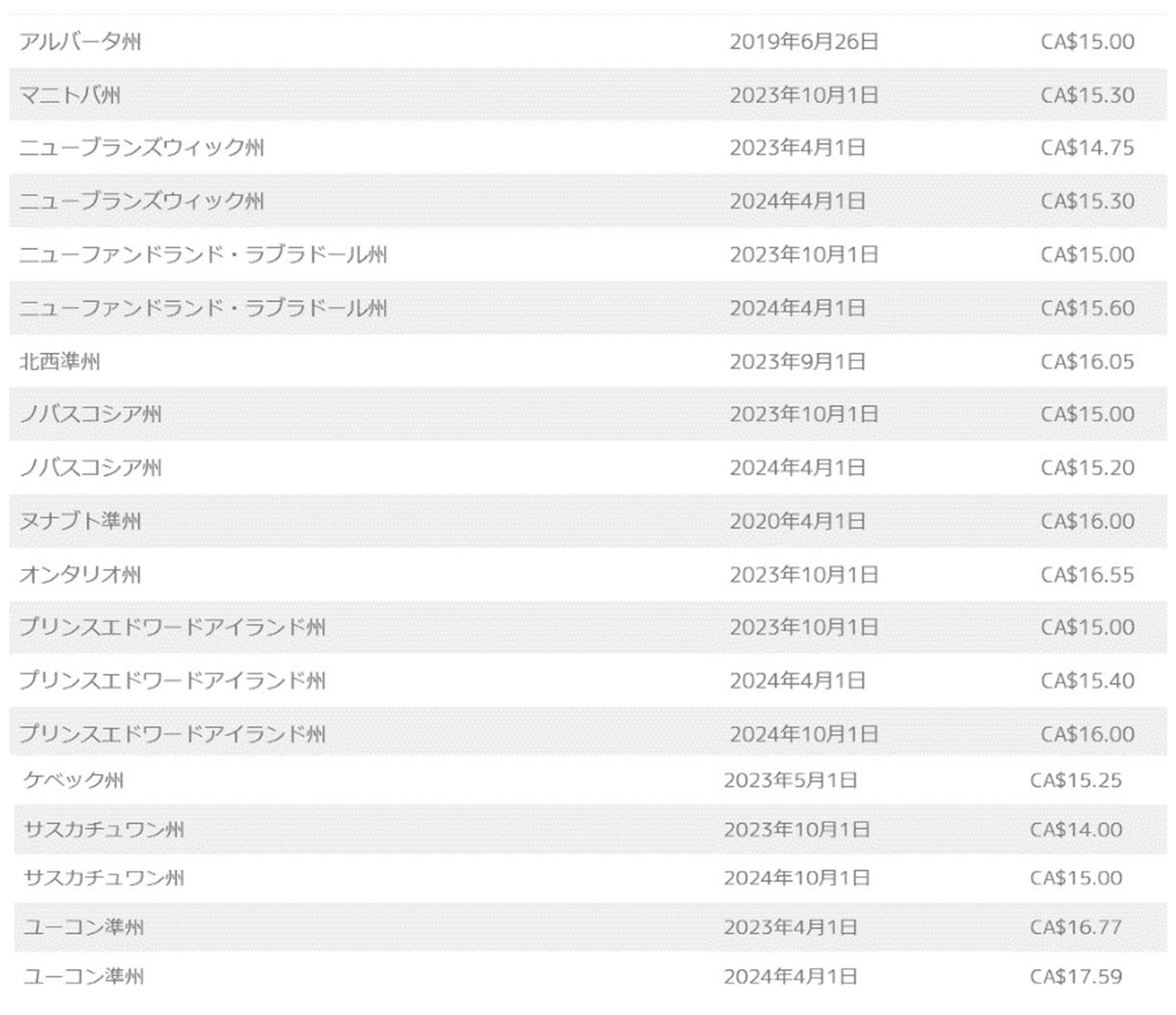

表を見てもわかるように各州によってバラバラの金額になっていますが、これでも州の格差を縮めています。最低賃金が$15~$17になって、しかも、ニューファンドランド・ラブラドール州は北東に位置して、産業らしきもほとんどありません。検索してもらえればわかると思いますが、自然豊かの場所で冬場になると極寒になり、人が好んで住むような場所ではありません。自然環境は厳しく若い人が、移住するような場所ではありません。人口は、51万人で北海道の人口と比べても1/10にしかなく、それでも賃金を上げています。さらに驚くのは、「赤毛のアン」で有名なプリンス・エドワード島州です。一昨年から、2回も上げて$16になっていることです。ここも、北東の場所で若い人たちが好む生活ができる環境でなく、日本で言ったら利尻島のような場所です。人口15万人の場所で、冬は極寒になり第一次産業がメインで限定的な仕事しかありません。ここも自然環境が厳しく、娯楽場も少ないので移住が増える場所ではありません。それでも最低賃金だけ上げて、国内の賃金格差を少なくする政策をしています。

そもそも、過疎の場所で地域経済を無視して最低賃金を上げることは、そこの経済循環になっていくのか? 地方は、都会に比べて住宅物価が安いので必然的に物価が下がり、都会とは違うサイクルで回っています。過疎の町は、移住人口が増えて消費が増えれば、幾つかの産業ができ物価が上がり賃金の引き上げになります。しかし、そうではなく行政が最低賃金だけ上げて、庶民の生活水準も上がるという経済論は、無理難題なところでもあります。カナダは、アメリカとは違う社会実験をしています。

BC州の最低賃金の体系を見ていると、とんでもないぐらいに毎年上がっています。これだけを見ると、労働者に優位の賃金体系で庶民が豊かになっているように見えます。しかし、実体は「最低賃金が上がって庶民が豊かになるか」と言うと、物価が上がり過ぎて生活が厳しくなっています。日本のテレビニュースで、カナダのワーホリが月収40~50万稼げると報道されていました。確かに、一部の若い人たちでそういう人達が出てきました。しかし、すべての労働者の収入が上がったわけでなく、年配者や熟練して長く働いている人の賃金は据え置きになり、未熟の新入社員だけが上がる仕組みになってしまいました。顕著に出たのは、外食産業で昨日まで料理学校に行っていた未経験の者が、5~10年の熟練者とほとんど賃金が変わらないという状況になってしまいました。それによって、多くの熟練者がバカらしくなり、飲食の世界から離れていきました。BC州の年代別の最低賃金を見てもわかるように、たった20数年で倍になっていることがわかります。多くのレストランは、熟練者の賃金を上げたくても最低賃金が上がったことによって、生産性を上げてくれた人たちに、賃金を上げられない状態になっています。(逆の年功序列賃金システムになっている。)いま、BC州で起きている社会現象は賃金の均等化をして、共産化の社会体制になりつつあります。これによって、すべての産業は人件費が高騰して、ギリギリの経営をしている状況になっています。コロナでやっと乗り越えてきた会社は、行政の間違った政策に苦しみながら経営をしています。2023年に目立ったのは、地元の人に愛されて何十年も続けてきた老舗のレストランが、軒並みに潰れていったことです。人件費と家賃とコストが上がったことで、メニューの値段を上げるしかなく、客足が遠のくという負の連鎖が起きています。それは、いろんな産業に派生しています。

労働者側は、どんな状況になっているのか。景気が低迷したことによって、いままでフルタイムで入っていた人が、時間を減らされてパートタイムになり、収入が減ってしまう人たちが増えています。さらに深刻なのは、時間が減らされ収入が減っているにも関わらず、最低賃金を上げたことで低所得者の枠に入ることが出来なくなってしまいました。かつては、時間が減れば低所得者の枠に入り、助成金や補助金を受けらました。特に悲惨なのは、子どものいる家庭です。フルタイムを望んでいても会社自体が暇になり、パートでしか時間がもらえず収入が減ってしまった人が増えていることです。加えて、転職しようとしても次の仕事がなく、会社に留まるしかない状況になっています。

今回のBC州の政策を見ると、税収を上げるための仕組にして住民自治が成立しなくなってきています。確かに、最低賃金が上がったことで労働者の収入が増えたように見えますが、税抜き後の収入(累進課税なので)を見たらさほど変わっていません。むしろ、低所得の枠を狭めて助成金や補助金申請をさせないような仕組みにしてしまいました。

これを、マクロ経済で見たときに、社会がいい方に向かっている仕組みにはなっていません。いまカナダ社会は、経営者は馬鹿らしく事業をたたむ人が増えて、労働者が働く場所が無くなってきています。すべてが悪循環になり、低所得者層を増やすことになりロスやサンフランシスコで起きている、アメリカ経済に近づいています。

日本では、賃金上昇で他国は上手くいっているような報道をしていますが、北米の実体は深刻な状況になっています。これまでは、アメリカをフォーカスして書いてきましたが、カナダもアメリカの波が押し寄せてきて、近代文明の資本主義が崩壊してきています。

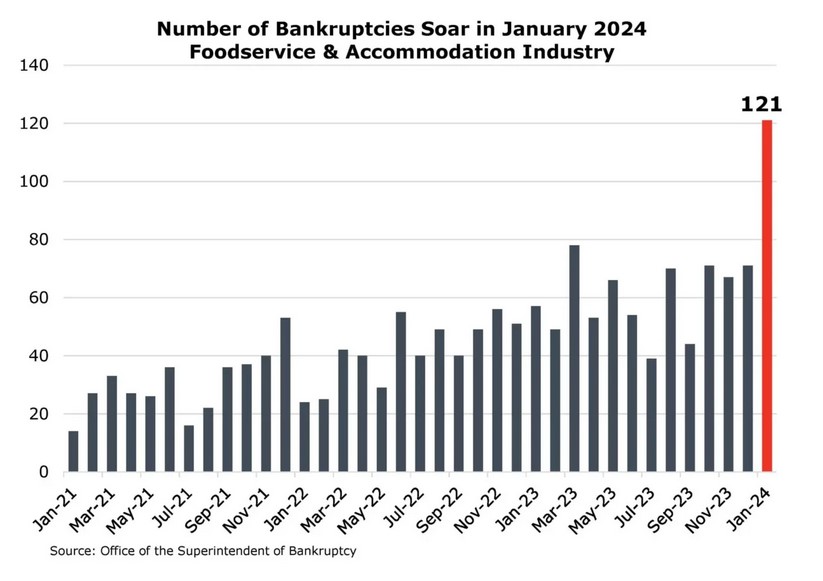

上の図は、カナダの倒産件数をリサーチしている商工会議所のデータによるものです。カナダ全土の統計で、レストランを含めた外食産業の会社が2ヶ月どれくらい潰れているかをデータ化したものです。このデータによると40~50企業が潰れています。24年の1月は121企業が倒産し、パンデミック以降の時よりも倍以上になってしまっています。前回、「歴史から抹消してしまった国防と国益 38」でエクセスセービングと学生ローンを題材にしましたが、北米では庶民の貯蓄がなくなってきています。一般の人が自由なお金が使えなくなったことで、極端にレストランの収益が落ちているのがわかります。若い世代は、友人たちと外食する機会が減りました。家庭を持った一般の人たちは、教育費や生活費を支払うと外食するお金すらありません。かつては、気楽に行けたレストランも、メニューの価格が上がってしまい家族4人で行けば、150~200ドルは普通にかかってしまいます。コロナ以前は、月に3~4回外食をしていた家族は、年に2~3度しか行けなくなりました。先日、Vancouverでラーメンと餃子とビールを飲んだのですが、税金やチップを入れたら、$55(5500円)の支払いになりました。これが、現在北米のどこでも起きている現象になっています。友人や家族の団欒の場であった、レストランでの会食が出来ない人たちが急激に増えています。

蛇足になりますが、Vancouverの中国人にも異変が起きています。いままでは中華レストランに行けば、どこも忙しく夜遅く(夜中の2時)まで開いていました。いつも行っていたレストランは、平日でも行列ができる店で入店するまでに、1~1.5時間は待つことが当たり前の店でした。しかし、いまはガラガラになりお客さんのテーブルを見ても、品数を減らして客単価が落ちお金を使わなくなりました。北米の中国人も不況の波は押し寄せてきていて、いまは中華系のレストランは閑散としています。(ちなみに、中国人は昼でも夜でも大勢で来て、にぎわいながらテーブル一面に料理が並び会食をします。それが、一斉になくなりました。Vancouverは、チャイナ・マネーで成り立っていたのですが、近年は経済の地殻変動が起きています。中華系の慣習でもあった外食がいまは過去の産物になってしまいました。)

いま日本は、失われた30年と言って、最低賃金を上げることが正しい論調のように語られていますが、果たして、いまの経済状況で賃上げをしたときに日本社会は大丈夫なのか? 北米の人たちに比べると、日本人は外食で同僚や仲間たちと憂さ晴らしをして、飲み食いをすることを楽しむことが慣習になっています。ある意味、その食文化が社会を潤滑にさせて、庶民の生活の一部になり日本経済を保っています。仮に、北米のように最低賃金を上げたときには、多くの中小零細企業は潰れて、低価格でモノが買えなく社会になるでしょう。そうすると、外食産業と労働者が一体となっていた、地域経済が壊れて日本経済は崩壊するでしょう。日本の食文化の高さは、味や料理法のレベルが高いだけでなく、食を通して人間関係をつなげる、大切なツールになっています。友人や家族や同僚と会食することで、非日常の楽しさやストレス発散や憂さ晴らしになり、生きる活力の循環が日本の外食産業にはあります。

日本が文明や文化を取り戻すことは、実は目の前にも転がっていて、何を大切にするかで社会全体の構造が変わり人の生活様式まで変わってしまいます。いま日本は、デフレによって多くの人は賃金が上がらず大変であるのも事実です。北米から見ると、価格が安いから自由に行動できるメリットもあります。一回の飲み代が、1~1.5万円になってしまったら、友人や同僚たちと気軽に行けなくなってしまいます。

世界は、いろいろと壊れてすべてのことがリセットされようとしています。そのときに、日本はマネーを柱にして社会を形成していくのか、それとも日本的な人の繋がりを柱にしていくのかで、国づくりが大きく変わっていきます。いま北米では、行き過ぎたマネー主義が人と人を繋ぐツールにならなくなっています。そこを、これからどのようにしてリセットをしていくのか、分岐点であることは間違いありません。